Bilder von Hurrican Harvey, der beträchtliche Teile Texas‘ überflutet hat, gehen um die Welt. Gleichzeitig häufen sich zumindest gefühlt auch in Österreich die Unwetterkatastrophen. Ein toter Bursche bei Unwettern in St. Georgen, Katastrophenalarm in mehreren Orten und Bezirken, weggespülte Häuser und Straßen, mindestens 100 Millionen Euro Schäden in der gesamten Obersteiermark: Das ist die bisherige traurige Bilanz der Hochwasserkatastrophe 2017 in Österreich. Hierzulande – wie auch in ganz Europa – werden die Hochwasserfälle an Flüssen tendenziell mehr, nicht weniger. Und sie verschieben sich zeitlich. Bislang konnte die Wissenschaft diesen Einfluss nur vermuten, da länderübergreifende Daten fehlten. Die hat nun ein europäisches Team unter Leitung von Prof. Günter Blöschl von der Technischen Universität (TU) Wien zusammengetragen.

50 Jahre Flut: Deutliches Ergebnis

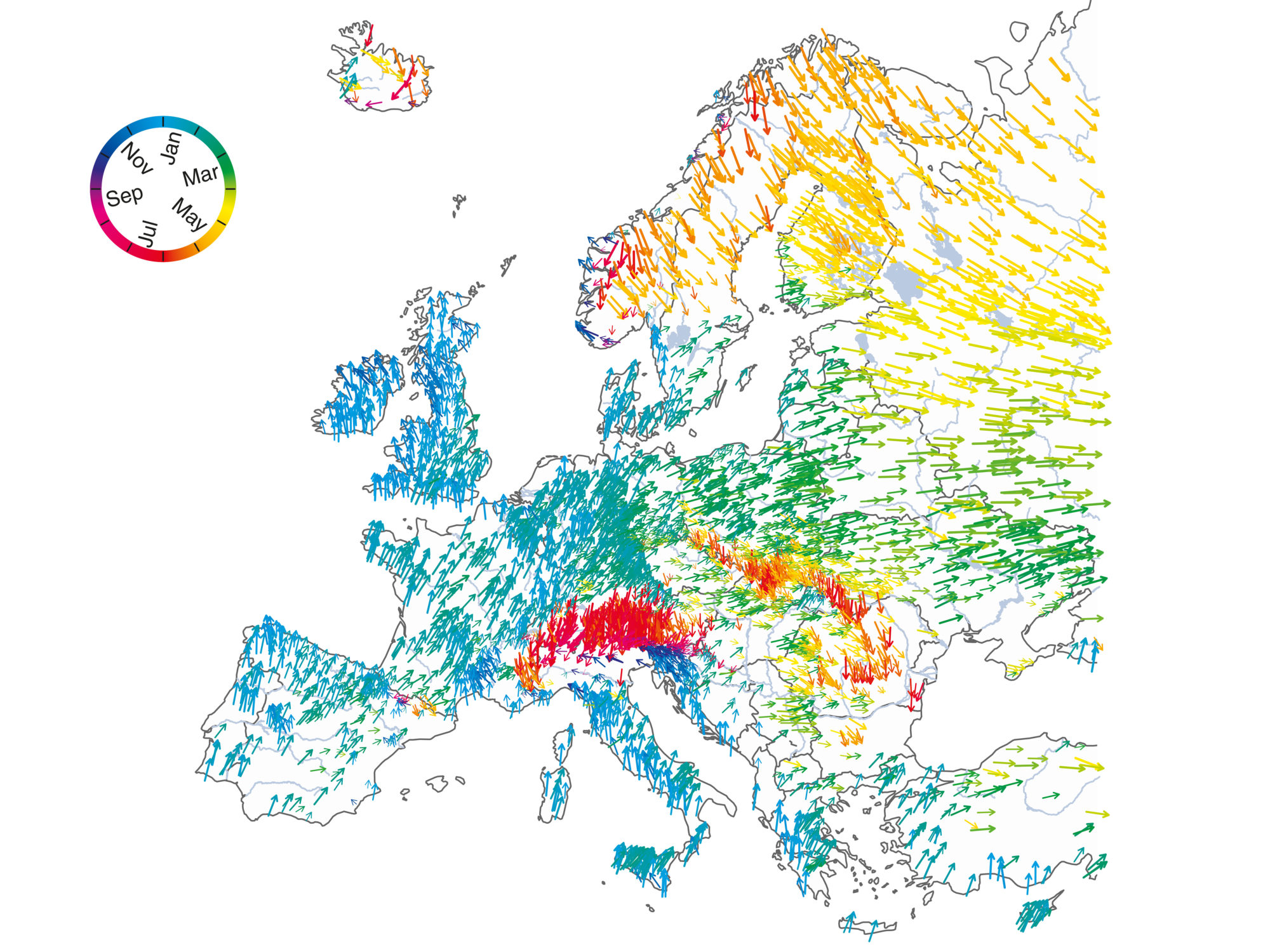

In einem internationalen Großprojekt mit dem Titel „Deciphering River Flood Change“ wurden zwei Jahre lang Daten aus 50 Jahren und von über 4000 hydrometrischen Stationen aus 38 europäischen Staaten analysiert. Die Studie zum Projekt erschien jüngst im Fachmagazin „Science“.

Das Ergebnis ist deutlich: Wir erleben keine Wetter-Ausreißer, sondern langfristige Veränderungen in Fließgewässern. Dr. Magdalena Rogger gehört Blöschls Team an der TU an. Sie stellt gegenüber Schrödingers Katze klar: „Der Zeitpunkt des Auftretens eines Hochwassers hängt sehr stark mit dem Klima zusammen. So klare großräumige Verschiebungen weisen eher auf einen Einfluss des Klimas als auf andere Faktoren hin.“

Offene Fragen, kein Grund zur Entwarnung

Damit lässt sich noch keine Aussage über das Ausmaß und die Verheerungen künftiger Flussfluten treffen. Die hängen auch stark mit dem Umland zusammen. Auenwälder zum Beispiel nehmen Hochwasser bis zu einem gewissen Grad auf. Nach diesem Prinzip wurde die Donauinsel einst aufgeschüttet. An Berghängen bremsen Wälder und Schutzbauten Lawinen ähnlich ab.

Darüber hinaus beeinflussen die Verbauung und die Bodenbeschaffenheit der Umgebung jedes Flusshochwasser, etwa durch landwirtschaftliche Nutzung.

Jedenfalls sind die klimatischen Verschiebungen in ganz Europa ersichtlich. In Finnland und im Baltikum etwa treten die Hochwasserereignisse einen Monat früher auf als noch vor einem halben Jahrhundert, in Norddeutschland und England zwei Wochen später.

Dr. Roggers Team stellte nicht fest, wie groß der Einfluss des Menschen auf diese Schwankungen ist. Es könnte sich also auch um natürliche Klimaschwankungen handeln. Betroffen ist der Mensch jedenfalls: Anrainer der Nordsee werden aufgrund der Verschiebungen vermutlich unter verstärkter Erosion und Missernten leiden. Das Baltikum und andere nordosteuropäische Staaten müssten mit einer spürbaren Abnahme der Süßwasserreserven rechnen. Auch die Erträge aus Wasserkraft könnten zurückgehen. Und was passiert in Österreich?

Österreich: Im Norden mehr Hochwasser, im Süden gleich

Dr. Rogger sagt: „Österreich fällt nicht in eines der großen europäischen Verschiebungsfelder, die wir in der Studie identifiziert haben.“ Allerdings gibt es eine weitere Studie ihres Instituts, die sich mit dem Land beschäftigt. Demnach haben hierzulande Hochwasser nördlich des Alpenhauptkammes zugenommen. Im Süden sind sie eher gleichgeblieben.

Die Forscherin ergänzt: „Dieser Trend könnte sich auch in Zukunft fortsetzen.“ Besonders das Waldviertel und das Mühlviertel müssten mit mehr Winter- und Frühjahrshochwasser rechnen. Das läge an der veränderten Schneefallgrenze. Ansonsten tritt ein Hochwasser bei uns eher im Sommer auf, in der Regel nach Starkregen.

Mit diesem Wissen und dem Blick auf Oberwölz und Uerkheim verwundert es, dass Menschen in ausgewiesenen Gefahrenzonen leben. Was hält Magdalena Rogger davon? „Da Hochwasser nicht so oft passieren, werden sie oft nicht als reelle Gefahr wahrgenommen. Für den interessierten Bürger gibt es in Österreich allerdings die Möglichkeit, sich selber schlau zu machen. Auf der Website HORA etwa kann er sich die österreichischen Hochwasserrisikoflächen anschauen, falls er z.B. an einem Grundstück interessiert ist.“

Leben in der Gefahrenzone

Es ist sogar noch etwas komplizierter: Seit Jahrzehnten gibt das Umweltministerium landesweite Gefahrenzonenpläne heraus, immer am aktuellen Stand der Technik. Darauf basiert auch die HORA.

Diese Gefahrenzonen werden farblich unterschieden: In roten Zonen ist die dauerhafte Besiedlung ohne Gefahr durch Hochwasser nicht möglich und damit seit 2005 gesetzlich verboten. Bestehende Altbauten dürfen nur erweitert werden, wenn die Modernisierung auch mit einer Erhöhung der Sicherheit verbunden ist. In gelben Zonen (fast alle andere Flächen) sind Neubauten nach einem Gutachten unter Auflagen möglich. Hochwasser sind hier nicht ausgeschlossen, eine Besiedlung wird aber als „beeinträchtigt“ eingeschätzt. Braune und violette Zonen werden „Hinweisbereiche“ genannt, blaue „Vorbehaltsbereiche“. Über diese verfügen die jeweiligen Gemeinden.

2014 waren 85 Prozent aller Flächen in Österreich in Gefahrenzonenplänen erfasst. Da die Baugenehmigungen aber Länder- und Gemeindesache waren, wurden offenbar trotzdem neue Häuser in roten Zonen gebaut. Das kritisierte damals der Rechnungshof. Eine Binsenweisheit noch zu den 15 Prozent nicht erfasster Flächen: „Nur weil keine Gefährdungen ausgewiesen sind, heißt das nicht, dass es dort keine gibt“, schreibt etwa das Land Vorarlberg auf seiner Homepage. Was ist also zu tun?

Schutzbauten verhindern das Schlimmste

Mehr Tote als den Burschen in St. Lorenzen hat es heuer glücklicherweise nicht gegeben, und der Hochwasserschutz im ganzen Bundesland hat schlimmeres verhindert, ist die Politik überzeugt. Die Steiermark investiert jährlich 40 Millionen Euro und die Stimmen, die nach einer Erhöhung der Ausgaben für Präventivmaßnahmen verlangen, werden lauter. Der Bund hat noch die zehnfache Summe als Schadensersatz zugesagt, mit Aussicht auf Erweiterung.

Was das Fehlen von Schutzbauten anrichten kann, zeigte sich Mitte Juli in der Schweiz. Ein schweres Gewitter zog durch den Kanton Aargau. Es verursachte stellenweise heftige Fluten, etwa in der Gemeinde Uerkheim. Das Dorf wurde in jenen Gebieten überschwemmt, die auch Experten Jahre zuvor als Gefahrenzone eingestuft hatten. Die Kosten für einen Ausbau des örtlichen Hochwasserschutzes hätten Bund und Staat zu 74 Prozent getragen. Uerkheim wäre also vergleichsweise billig davongekommen. Dennoch stimmten 2013 und 2015 die Bürgerinnen und Bürger des Orts gegen den Ausbau.

Hier geht’s zur Studie der TU Wien:

Blöschl et al., Changing climate shifts timing of European floods. Auf Englisch erschienen im Science.

Autor: Zoran Sergievski