Bis hier hin und nicht weiter: Lange sind wir immer nur intelligenter geworden, jetzt kehrt sich der sogenannte Flynn-Effekt um. Psychologen der Uni Wien untersuchen das Phänomen.

Der Flynn-Effekt

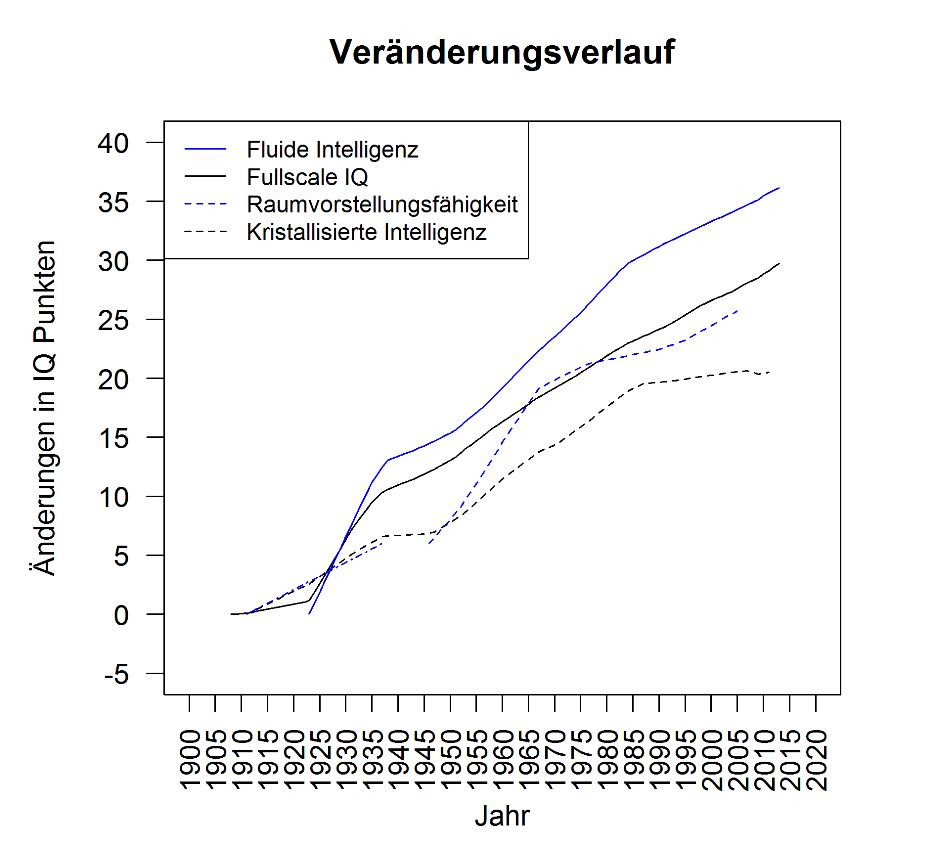

Seit den Achtziger Jahren wird der Flynn-Effekt beschrieben. Er bezeichnet den weltweiten Anstieg der durchschnittlichen Intelligenztestergebnisse. Beobachtet werden kann der Effekt bereits seit etwa 100 Jahren. Seitdem ist die durchschnittliche fluide Intelligenz um 35 Prozentpunkte angestiegen und die kristallisierte Intelligenz um 20 Punkte. Nun stagniert das Wachstum, diese Entwicklung wird als „Anti-Flynn-Effekt“ bezeichnet.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Intelligenz, die getestet werden. Fluide Intelligenz bezeichnet die Fähigkeit, schlussfolgernd denken zu können. Das ist beispielsweise nötig, um Zahlenreihen fortzusetzen. Als kristallisierte Intelligenz bezeichnet man erlerntes Wissen. Dieser Wert ist stark von der Bildung abhängig, die die jeweilige Person erhalten hat.

Grafik: Pietschnig & Voracek.

Was Menschen intelligenter macht

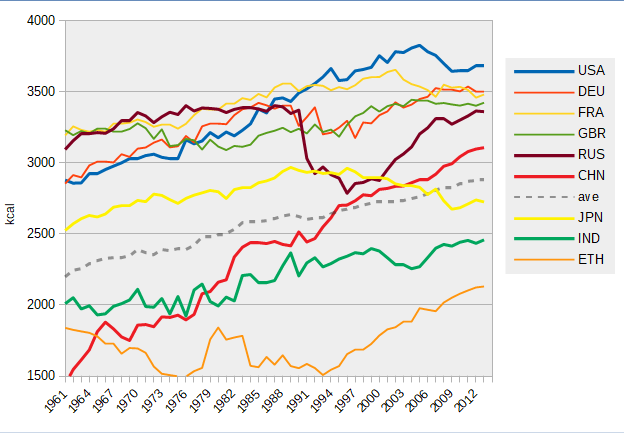

Erklärungen für den Flynn-Effekt gibt es einige, er wird vor allem der heutzutage besseren Versorgung von Kindern zugeschrieben. Das Zentralnervensystem von Kindern entwickelt sich nämlich während der Schwangerschaft und im Kindheitsalter besonders stark, dafür braucht es große Mengen an Energie. Bekommt ein Kind in diesem Zeitraum nicht genug Nahrung oder muss der Körper ständig gegen Krankheiten ankämpfen, entwickelt sich das Gehirn nicht so gut.

Diese Faktoren spielen vor allem für den Anstieg der fluiden Intelligenz eine Rolle, die kristallisierte Intelligenz kann durch Bildung verbessert werden. Deshalb verwundert der unterschiedlich hohe Anstieg der Testergebnisse. „Man könnte ja annehmen, dass kristallisierte Intelligenz stärker zunimmt, weil man da am meisten verbessern kann im Bereich der Bildung“, sagt der Psychologe Jakob Pietschnig. Dennoch hat sich die kristallisierte Intelligenz durchschnittlich nicht so stark verbessert wie die fluide.

Copyright: CC BY-SA 3.0. Foto: Masaqui / Wikimedia Commons.

IQ & Migration

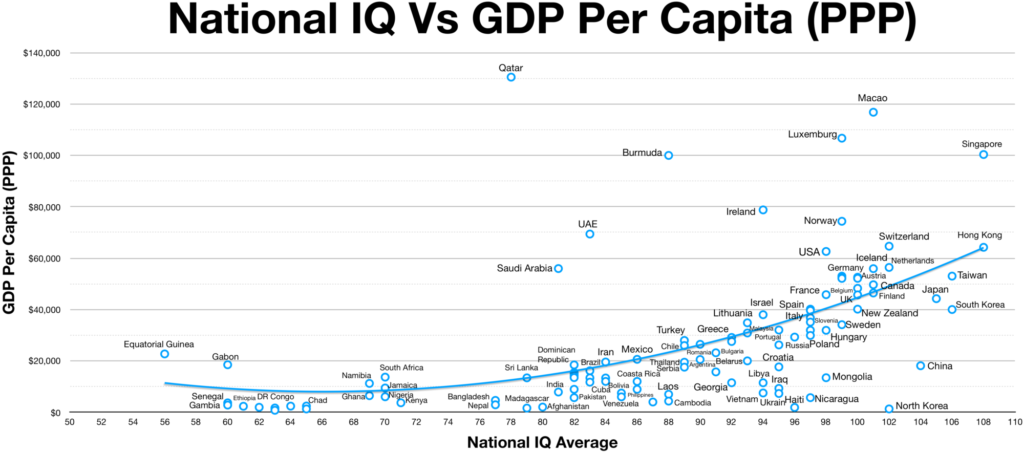

Vor wenigen Jahren meinten einige ForscherInnen, den vermeintlichen Zusammenhang zwischen dem stagnierenden allgemeinen IQ und der Migrationsbewegung, die 2015 in Europa einen Höhepunkt erreichte, gefunden zu haben. Laut ihrer damals aufgestellten These würden Menschen aus Ländern mit einer niedrigeren Allgemeinintelligenz durch ihren Zuzug in andere Länder deren Gesamt-IQ senken.

Diese These hat sich als falsch erwiesen. „Das war ein konzeptuelles Reasoning, das ist aber kein Ersatz für empirische Daten”, erklärt Pietschnig, wie es zu dieser Fehlannahme kommen konnte. Pietschnig und Kollegen haben die These in einer umfassenden Studie getestet und konnten keinen Zusammenhang zwischen Migration und dem Anti-Flynn-Effekt finden.

Sie konnten allerdings einen anderen Effekt festmachen: Bei MigrantInnen findet innerhalb von zwei Generationen eine Adaption des IQ an das Migrationsland statt. Der IQ passt sich also an, sowohl nach oben als auch nach unten.

Copyright: CC BY-SA 4.0. Foto: Wikideas1 / Wikimedia Commons.

Gründe für den Anti-Flynn-Effekt

Ein Zusammenhang zwischen dem Anti-Flynn-Effekt und Migration konnte also nicht bestätigt werden. Doch warum steigt die Allgemeinintelligenz nicht weiter an wie bisher? Pietschnig sieht die Gründe dafür einerseits bei der Sättigung der Notwendigkeiten für die Gehirnentwicklung. Kinder in wohlhabenden Ländern wie Österreich können heute kaum besser mit Nahrung versorgt werden. Auch in den Bereichen Medizin und Bildung sei irgendwann der Plafond erreicht, so der Psychologe.

Ein anderer Grund sei der Unterschied in der Bildung von früher zu heute. Heutzutage würden einzelne Fähigkeiten stärker gefordert als alle gemeinsam, wodurch der Gesamt-IQ abnehmen würde. „Anforderungsprofile an Personen werden differenzierter, dadurch werden spezifische Fähigkeiten eher gefördert als das Gesamtbild“, so Pietschnig.

Es sei ähnlich wie beim Zehnkampf, meint der Psychologe: Trainiert man eine einzelne der zehn Disziplinen verstärkt und wendet dadurch weniger Zeit für die anderen Disziplinen auf, würde das Gesamtergebnis leiden, obwohl man sich in Teilbereichen verbessert. Mehr Forschung sei allerdings nötig, um den Anti-Flynn-Effekt besser zu verstehen.